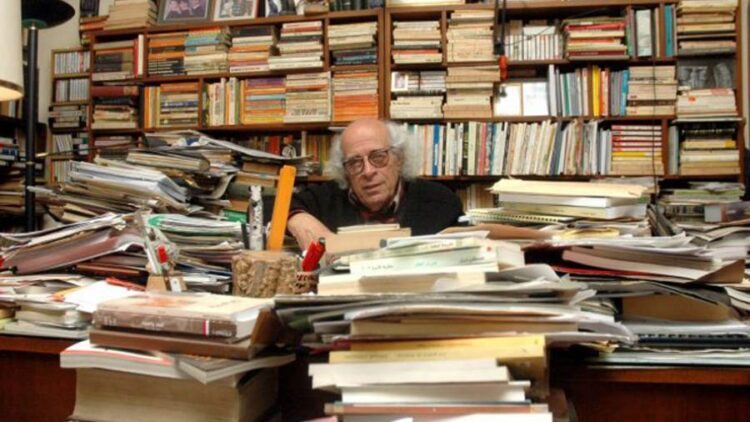

بعد مرور عشر سنوات على رحيل إدوارد الخراط، ما زلنا نستحضر تجربته الأدبية ونقلب طبقاتها لاكتشاف ما تحوي من تفرد. يغيب الشخص، لكن عالمه الروائي يظلّ حاضراً، بما تركه من علامات على طريق طويل من المغامرة والتجريب، ومن بصمة بارزة في تجديد أساليب السرد الروائي، رؤية ولغة؛ بالتوازي مع رغبة واضحة في تجاوز الأنماط التقليدية في الكتابة، بغية إدخال السرد العربي في مرحلة من الابتكار عبر تأسيس حساسية جديدة، مزج فيها بين الشعر والفلسفة والأسطورة، وفتح الباب أمام لغة سردية تُشبه ذاتها ولا تشبه أحداً.

أنجز إدوارد الخراط مشروعه الإبداعي بهدوء وثقة، ليكون شاعراً متخفياً في ثوب روائي، وناقداً في هيئة حكّاء، ومترجماً يمضي إلى النصوص ليتعرف إلى العالم وينقل جزءاً منه إلى لغته الأم. عندما نقرأ أعماله لا نواجه مجرد سردٍ روائي، بل كتابة رحبة تضم كل ما عاشه وعرفه وتأمله، فتزول الحدود بين الأجناس الأدبية. هكذا يهمس بطله ميخائيل، في “رامة والتنين” قائلاً: “إن الحق عندي هو انهدام الأسوار، وتدفق مياه الحياة المختلطة في بحر مفتوح الأفق يطفو على عبابه المضطرب حبيبان في قشرة خشبية خفيفة واحدة. الحب عندي هو المعرفة، والصدق شهوة محرقة”.

مفتاح الهوية

وُلد الخراط في الإسكندرية عام 1926، في مدينة مشبعة بالتحولات، متعددة في أديانها وثقافاتها، متوترة بين البحر والميناء وتاريخ فريد، روماني وقبطي وعربي. هذه المدينة لم تكن مجرد مكان في سيرته، بل كانت نَفَساً يتخلل معظم أعماله، حتى تلك التي لا تدور أحداثها فيها. الإسكندرية عند الخراط ليست جغرافيا، بل ذاكرة مُركّبة، هي مدينة الأساطير التي تتقاطع مع الهزائم السياسية، مدينة طفولته القبطية ومراهقته الثورية، ومدينة التكوين الأول الذي صنع منه كاتباً يرى الإنسان طبقة فوق طبقة، لذا كتب عنها: “اسكندريتي”، و”يا بنات اسكندرية”، و” ترابها زعفران”. يقول في اسكندريتي: “هي ليست موقعاً جغرافياً جميلاً فقط، وليست ساحة لالتقاء الناس الذين يعملون ويحبون ويموتون على أرض التقاء الحياة اليومية، وليست مستودع ترسب ثقافات وحضارات تاريخية عريقة وراهنة، هي ذلك كله، وهي كذلك حالة من حالات الروح، ومغامرة سعي لاستيعاب حقيقة داخلية، وهي مواجهة ميتافيزيقية أيضاً لغموض المطلق والموت الممتد على صفحة بحر ساجية أو جياشة، نحو أفق ملتبس، بلا أحد”.

رحلة التجريب

في شبابه، انضم إدوارد الخراط إلى الحركة الوطنية وذاق السجن وعاش سنوات من الكفاح السياسي، ثم عمل طويلاً في المؤسسات الثقافية ذات البعد الأفريقي- الآسيوي. كل هذا شكّل وعياً اجتماعياً وسياسياً حاضراً دائماً في رواياته وإن جاء غالباً في إطار رمزي وشعري.

ما يميز الخراط أنه لم يؤمن أبداً بالفصل بين الأنواع الأدبية؛ القصّة عنده تحمل شيئاً من الشعر، والرواية تحمل نَفَس الأسطورة، والمقال النقدي يتسلل إليه صوتٌ أشبه بالسيرة الذاتية. هذا المزج لم يكن تجريباً لغوياً فحسب، بل كان انعكاساً لطريقته في النظر إلى الإنسان: الكائن الذي يعيش في أكثر من طبقة زمنية، ويتحدث بأكثر من لغة داخلية.

كتب د. محمد مندور مقدمة لقصص الخراط “حيطان عالية”، بعنوان: “حيطان عالية وجو شاعري”، قال فيها: “إدوارد الخراط يبدو من أكثر كتاب القصة عندنا ثقافة، وثقافته تجمع بين الثقافتين العربية والغربية، وقد استفاد من ثقافته العربية ثروة لغوية كبيرة، بل والتجديد في استخدام تعابيرها بوحي وتوجيه من لغة تخاطبنا الشعبية، ووضع هذه الخبرة اللغوية في خدمة موهبة شعرية لا شك فيها، فجاء أسلوبه جديداً، وأكاد أقول فريداً بين كتاب القصة المعاصرين”.

حساسية السرد

في ستينيات القرن الماضي، كان السرد في مصر وفي أنحاء كثيرة من العالم العربي يمر بمرحلة انتقالية. مع ظهور الحركة الوطنية والتحولات الاجتماعية بعد ثورة يوليو (تموز) 1952. بدأ الأدب العربي يتوجه نحو الواقعية الاجتماعية. وكان الأدباء يركزون على تصوير الواقع الاجتماعي للطبقات الشعبية والمهمشة، سعياً لإظهار معاناة الناس في ظل الاستعمار ثم النظام الجديد. وفي ذلك السياق، ظهر إدوارد الخراط ليطرح رؤية جديدة للأدب. كان يرى أن الأدب يجب أن يتجاوز تلك الرؤية الواقعية، ليغوص في عمق التجربة الإنسانية.

في نظره الأدب وسيلة لكشف التوترات النفسية والصراعات الداخلية التي تعصف بالفرد، بحيث يعكس الصراع الوجودي الذي يعيشه الإنسان في محاولته لفهم ذاته. ابتعد الخراط عن السرد التقليدي القائم على حدث واضح وبنية خطية متسلسلة، واتجه إلى بناء يقوم على الحساسية وحضور تيار الوعي، كذلك لمح الباحثون في أعماله. فهو لا يصف الأشياء فقط، بل يكشف ما وراءها: حركة البحر التي تتحول إلى علامة روحية، أو درج البيت الذي يصبح معبراً إلى الداخل النفسي للشخصية. لنقرأ ما يكشف أسلوبه من قصة “حيطان عالية”: “وهي تأتي من المطبخ تجفف يديها في فوطة مشعثة، وقد وقعت خصلة من شعرها الأسود اللامع على جانب جبهتها، انبثقت في داخله فجأة شهوة أن يأخذ هذا الرأس بين يديه، فيغمض عينيها بفمه على ما فيهما من عتاب، ويمر براحتيه على هذين الخدين فيمحو برقة خطوط الخيبة والمرارة التي يراها على صفحة وجنتيها، أن يحتوي ذقنها بين كفيه، وأن يدفن رأسه ووجهه جنب عنقها، في تسليم وضراعة لأن تعفو، فما بوسعه شيء، كأنه حبيب صغير مخيب الأمل. لكنه ظل على كرسيه تشغفه شهوته ولا يفعل شيئاً”.

لا يُختصر الواقع من وجهة نظره الإبداعية في الأحداث الملموسة، بل في الآلام والمشاعر التي تعيشها الشخصيات في تعاملها مع هذا الواقع، وهو ما دفعه إلى التركيز على الصراع النفسي بشكل دقيق. في قصصه ورواياته ينتقل الخراط بين الضمائر والأزمنة كما لو أنه يحرك الكاميرا داخل عقل الشخصية؛ مرةً يخاطبها، وأخرى يتحدث عنها، أو يتركها تتحدث بنفسها. هذا التنوع السردي، لا يبدو مجرد لعبة شكلية، بل طريقة لتمثيل تشتت الوعي نفسه، وتشعب المسارات الوجدانية والنفسية للإنسان في علاقته مع الزمن وفي رؤيته للذات والآخر.

خارج السياق

في رواياته “رامة والتنين” و”الزمن الآخر” و”يقين العطش”، على سبيل المثال، يقدم تفكيكاً للصراعات العاطفية والنفسية، ويطرح تساؤلات حول الوجود والهوية.

حين صدرت “رامة والتنين” عام 1980، بدت كحدث أدبي مختلف وخارج عن السياق الإبداعي السائد، استدعى فيها التداخل بين الواقع والخيال لخلق عالم سردي يتجاوز الزمن التقليدي. لم يقتصر في قصة الحب بين رامة وميخائيل على الأحداث الواقعية، بل دمج داخل السرد رموزاً وأساطير لتوسيع المعاني والرمزية. بهذه الطريقة، خلط بين الوعي الداخلي للشخصيات والواقع الاجتماعي الذي يعيشونه، ليخلق نصاً أكثر تعقيداً وثراءً. ولعل ما يجعل “رامة والتنين” رواية حداثية حتى اليوم، هو أنها لا تروي الماضي كماضٍ، بل كطبقة تحيا في الحاضر؛ إلى جانب التبئير في صوت ميخائيل، يروي ما يعيشه لا كصوت مركزي، بل مثل أصداء صوتية تتجاور وتتقاطع في حزن نبيل يشهد على هشاشة الحب. أما اللغة فتبدو الجملة فيها هي الحدث نفسه، وعلى رغم هذا الطابع الحداثي، تبقى الرواية مشحونة بالإنسان الحقيقي، بجروحه وأحلامه، بخساراته وخياناته ومسراته.

أراد الخراط من قارئ رواياته، أن يرى الشخصية كما هي من داخلها، بعيداً من التصوير الخارجي للواقع الاجتماعي. فالشخصية تخوض صراعاً ليس فقط مع العالم المحيط بها، بل مع الذات وما تحمله من مشاعر وخيالات وهواجس. بحيث كل شخصية تمثل دورة حياتية من التساؤلات والآلام التي لا تنتهي.

سعى الخراط لتناول تلك العوالم المحجوبة التي تعيش في داخل شخوصه، وأثر ذلك في سلوكهم وتفاعلاتهم مع المجتمع. فلم يكن فقط كاتباً يحكي قصصاً، بل كان مؤرخاً للوعي الفردي المتشظي، يتعامل مع التجربة النفسية، كي يقدم أدباً يحاكي الواقع الداخلي المُعتم. لذا بدت رواياته، كما لو أنها تأملات في الوجود الإنساني، يحققه عبر لغة قادرة على الكشف لا على الوصف، كل جملة عنده تُكتب وكأنها تُنحت من داخل صخرة كي تكشف طبقات خفية، ولعل هذا ما جعله رائداً في الرواية التجريبية، لنقرأ من رواية “الزمن الآخر”: “على الباب الخشبي القديم الثقيل مد إليها يده، وأحس فيها بأقل رجفة ممكنة من الابتعاد، لا يمكن أن ترى العين هذه اللحظة الهاربة من الافتراق في قلب اللقاء، ولكنها هناك، كأنها لم تقع إلا لكي تمضي، من دون تتابع، بل في الوقت نفسه، من دون انفصال، هي أقل من إيماءة وأهون من نسمة، لكنها كالجبل… وهو يخطو، كأنه غريب، إلى داخل البيت الذي عرفا فيه، من زمان، أمجاد الحب غير الموصوفة، واختناقات العشق القابضة”.

تبدو اللغة التي يكتب بها إدوارد الخراط؛ مُحملة بأسئلة غامضة حول المعنى، وما الذي يمكن أن تفعله الكلمات في النص حين تبحث عن الحقيقة في أكثر طبقات الروح خفاءً. لغة لا تمضي في سياقات من أجل الوصف والتعبير، بل ترفرف في فضاءٍ خاص، وتغوص في طبقات الوعي، تُمسك القارئ من يده لتمضي به إلى مناطق بعيدة. لقد كتب الخراط من الأعماق، من تلك المنطقة التي يتجاور فيها الوعي بالحلم، والرغبة بالخسارة، واللغة بالأسطورة.

لنا عبد الرحمن

independentarabia